(il y a quelque chose comme de l’imposture à écrire sur le cinéma, à propos du cinéma – il y avait Michel Ciment qui proposait quelque chose sur Jane Campion je crois bien dans la librairie de l’avenue Jean-Jaurès – en haut, pas Texture) (pendant trois ou quatre ans je n’ai pas cessé d’écrire sur le ou à propos du cinéma – c’était dans les locaux de l’institut d’art et archéologie) (il (me) fallait aussi travailler)

Il s’agit d’abord ici d’un certain cinéma (pour preuve, on dispose – si on cherche un peu – de près de deux cents photos, augmentées de 3 ou 4 films annonce) (le »on » indique le tout-venant)

Il y avait aussi quelque chose de l’imposture aussi à travailler sur les publics – ce sont choses (au sens du « il faut prendre les faits sociaux comme des choses ») éphémères

Il en va aussi de l’imposture de la sociologie sans doute certainement obligatoire

non, je n’ai pas connu la guerre – il y avait sur la route de l’Aouina des sacs de sables entassés qui forçaient à ralentir – le chemin de la maison à la ville – Carthage à Tunis – les soldats portaient des armes – nous étions dans la quatre chevaux – il y a plus de soixante ans d’ici – et deux milliers peut-être de kilomètres

ce ne sont pas critiques mais simplement informations, souvenirs, remembrances

l’histoire d’un enfant de huit ou dix ans (Buddy, interprété par Jude Hill), un père parfois absent (il va travailler en Angleterre), une mère adorable – ça se passe donc en Irlande, du nord, Belfast – des grands-parents comme il doit en exister- le souvenir de la tabatière de mon grand-père et de son livre de prières (ou de contes, je n’ai jamais su)

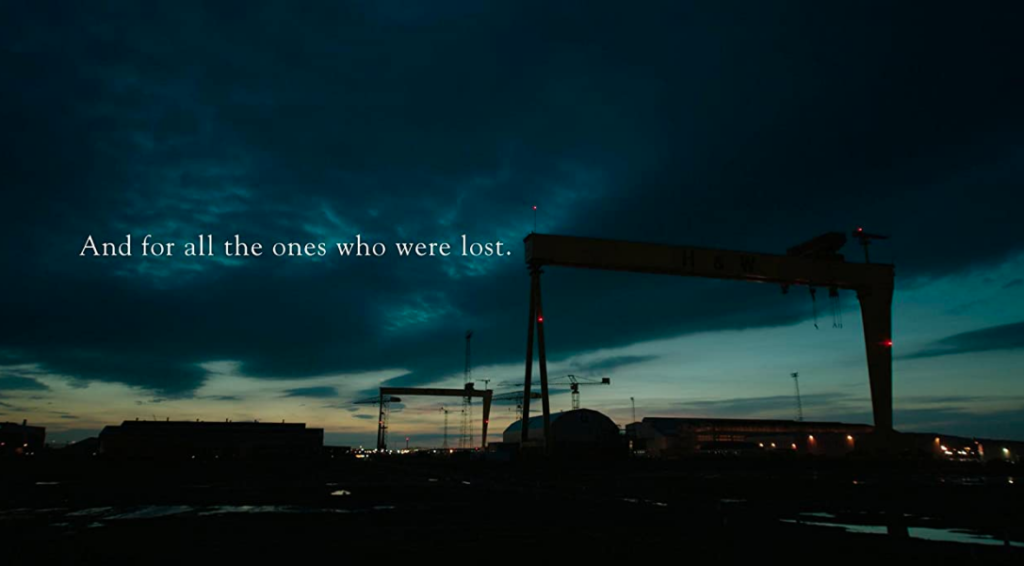

c’est un film un peu maniéré – on était tellement content en sortant, enfin surtout moi – quelque chose de la vie rêvée – ça commence par une espèce de dépliant touristique vantant la ville de Belfast j’ai supposé – ça fait braire – en couleurs contrastées, une belle lumière, une prise de vue dronatique – et bien sûr que (aussi bien) les drones servent à tuer, à la guerre, à la mort – c’est dédié quand même « à ceux qui sont partis »

« et à tous ceux qui ont été perdus »

il y a quelque chose de l’autobiographie ou alors d’un filmage spectaculaire – tout le reste (ou presque) du film est en noir et blanc – raccord sur le temps

c’est ainsi – ici, une rue, une famille

il y a quelque chose aussi de la perfection, comme dans les souvenirs (de ma jeunesse) – tout est beau dans les gens de la famille, le père et la mère sortent d’un dépliant publicitaire – aussi – ils dansent et s’aiment – ils se parlent et se disputent – ils optent et décident ensemble – ils s’aiment et vivent, veulent vivre, survivre à la guerre civile qui dévaste le pays –

les relations de voisinage, les enfants les gens, les parents qui se connaissent qui se jaugent qui se battent – la guerre, civile peut-être, mais la guerre et les morts – mais non – les enfants rient, jouent dansent aussi – je me souviens bien de n’avoir rien vu – il y a quelque chose qui subsiste quand même quand la lumière se rallume, on a remis son manteau, on l’a refermé, au cou l’écharpe de Chypre ou d’Istanbul – émerveillés parce que c’est ce qu’on voulait nous dire et faire comprendre : mais il ne reste rien – le cinéma s’évapore les plans sont montés collés les uns aux autres la musique (ici Van Morrison : formidable, juste et gaie dansante belle) le mixage – quelques manières jte dis c’est vrai, des plans au ras du sol, des effets, du style – mais un amour, vrai je suppose, et de la ville et des acteurs

il y a cette imposture des images fixes pour relater quelque chose qui n’existe plus (c’était la fin des années soixante, les catholiques et les protestants se tuaient les uns les autres – on posait des bombes – on sacrifiait des innocents ou des coupables) (souviens-toi de Bloody Sunday (Paul Greengrass, 2002)) – (un de ces types qui disait dans le poste « je lui ai réglé son compte » – une émission sur la guerre d’Algérie, on en a mémoire) – ce sont juste des hommes, des êtres humain, des hommes que la guerre défait – nous autres alors, les enfants, ne comprenions rien (il n’y a rien à comprendre, c’est vrai) – ainsi que Buddy qui n’aime qu’elle (Olive Tennant dans le rôle de Catherine,jeune fille blonde mais/et catholique)

il ya quand même quelque chose de formidable (quoi qu’il puisse en être des conditions de production, des acteurs magnifiquement beaux, des cadrages excessifs et des couleurs passées de noir et blanc – ces choses afféteries effets clins d’œil connivents – il y a ces répliques formidables) dans cette scène

Buddy et son père- le premier « oui, mais elle est catholique… » et son père : « quelle que soit sa religion, protestante, catholique, hindou ou vegan sataniste, l’important c’est ce qu’elle est, elle » – je cite de mémoire – on s’en fout des catégories – même si elles sont intégrées à nos façons d’être – on s’en fout –

parce qu’on est vivants et humains et qu’on le reste

jusqu’à

la guerre, quelque chose de l’imposture, la guerre civile (Espagne 36, Chili 73, Algérie 91, Yougoslavie ça n’existe plus, Ukraine 22…) la honte des nations (j’en oublie tant)

Belfast, un film de Kenneth Branagh