Nous avons des pistes à brouiller. Il le faut. Il faut oublier, gommer, éloigner, distancier. Repeindre, mais avant ça nettoyer le support, eau lessive - rincer - attendre que ça sèche, reconstruire, attendre encore, poncer, attendre encore - peindre - oublier oublier

Il en est des toponymes comme du reste du monde : à Paris, la rue du Corbeau s'est transformée après guerre (la deuxième, mondiale, celle dont il est question ici) (mais sois sans inquiétude, ça continue : ça reste, comment disent-ils déjà ? oui, de moyenne intensité je crois bien) en d'abord rue Jean Moinon : il s'agissait là d'un résistant - on s'enquit que sa femme aussi, résistante aussi bien, déportée, assassinée tout autant, plus sans doute - peu importe mais la mémoire ? alors on transforma - les deux époux tenaient un café restaurant au 19 de la rue du Buisson-Saint-Louis - dans le 10, à deux pas (un peu plus) - lui d'abord tu remarqueras (et la galanterie ? je ne sais pas) (je m'éloigne, pardon mais ça n'est pas sans rapport) non, on travaille le cinéma : il y a dans ce film le dispositif qui prime. On pose des acteurs dans un décor - et des actrices - et les caméras tournent. On enregistre, on dérushe on monte. Une espèce de loft (tu te souviens, le loft vers deux mille ?). Ce n'est pas innocent. Un peu plus tragique, juste

Texte déjà publié en l'atelier d'écriture de François Bon (qu'on remercie) sous l'écopoétique #3 - illustré ici

C’est juste un jardin, un grand jardin ça n’a rien non plus de tellement exceptionnel, ça se passe dans les années quarante du vingtième siècle de cette ère dit-on (ça ne veut rien dire sinon que c’est un moment à partir duquel on commence à compter – avant, avant ça ne compte pas tu comprends) il s’agit d’une famille un peu comme les autres (ça ne veut rien dire non plus mais c’est pour fixer les idées comme on dit : une femme et son mari et leurs enfants – dans cet ordre), il y a donc

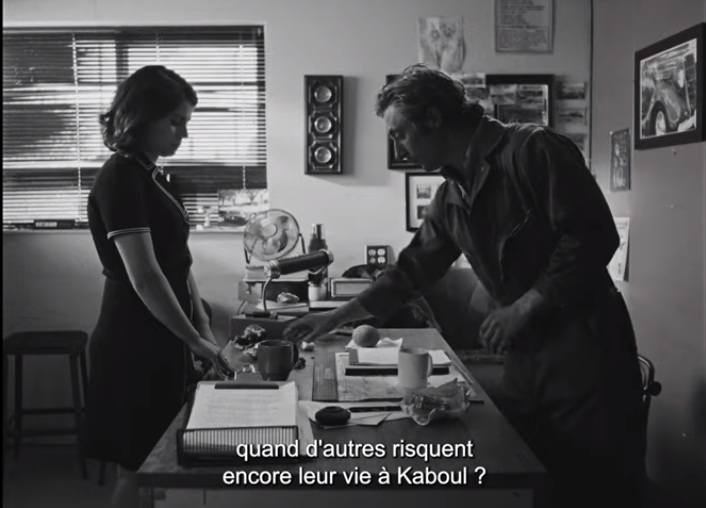

le mari qui a un bon poste, la femme la mère qui aime bien son jardin

et les trois enfants qui se chamaillent – tout est normalement constitué – le jardin fleurit au printemps, la mère a donné naissance

à un petit être : au vrai le jardin est étendu et un peu plus loin, dans cet intérieur à l’extérieur, derrière un des murs qui le ceint

il y a même une piscine,

our que les enfants en été

s’amusent – il est vrai aussi que l’hiver

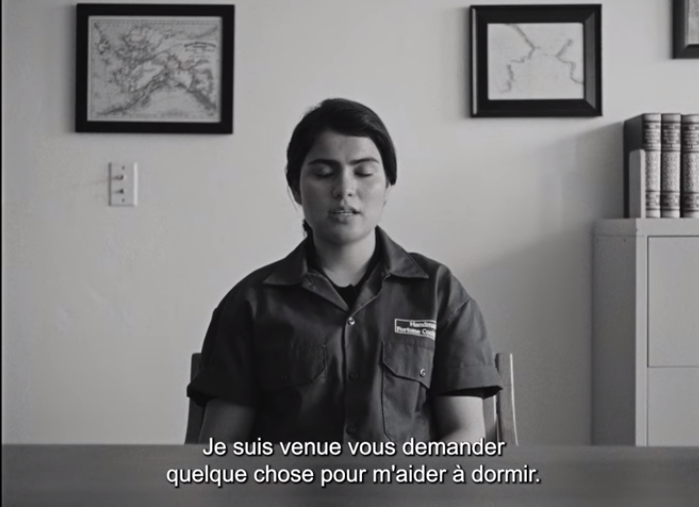

sous ces latitudes est assez sévère, mais la mère de famille aime cet endroit, sa maison est magnifique, grande spacieuse confortable décorée de jolis rideaux et de beaux meubles, elle l’aime quand même une rumeur serait, derrière ces murs, persistante, elle l’aime tant que lorsque, comme souvent dans ces postes disons à responsabilité les êtres (on les appelle des cadres) sont déplacés pour faire preuve de subordination envers un employeur qui a confiance en eux (on dit aujourd’hui de ce genre de mœurs « avoir l’esprit corporate » on dit comme ça, ça veut dire la même chose mais les circonstances et les conditions sont un peu différentes cependant) (l’esprit reste le même) les êtres sont déplacés disais-je et le mari est promu

(il s’agit d’une promotion, souvent : ça ne se refuse pas, on gagne plus on s’en va mais on gagne plus on a plus de responsabilités

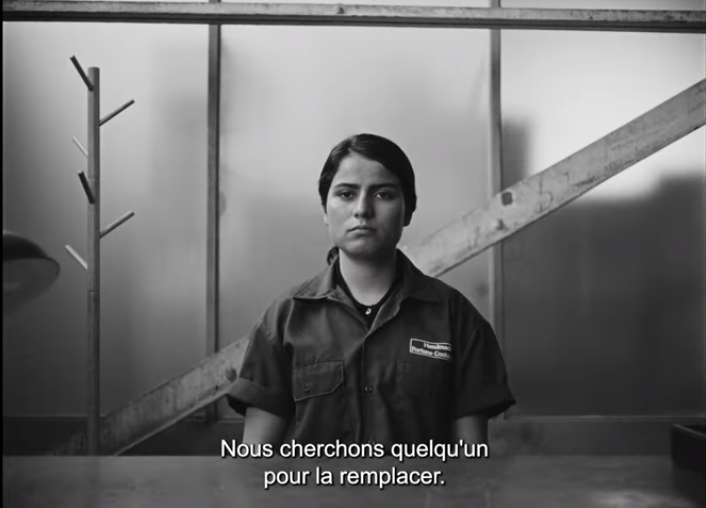

et plus d’autres sous ses ordres – il part à Berlin – des ordres qu’on peut alors faire appliquer à la lettre à ses subordonné.es) et la mère des enfants refuse de partir, de quitter sa maison, magnifique, et son jardin qu’elle a investi d’un amour assez immodéré (heureusement, elle peut faire appel à des ouvriers pour l’aider)

(ils peuvent dans des brouettes transporter des ordures) : la hiérarchie du mari trouve le travail de celui-ci à la hauteur des attentes bien comprises, de chacun des côtés, ce qu’elle avait placé en lui, très bien, et il monte encore dans la hiérarchie bien que ne vivant plus guère dans cette si jolie maison –

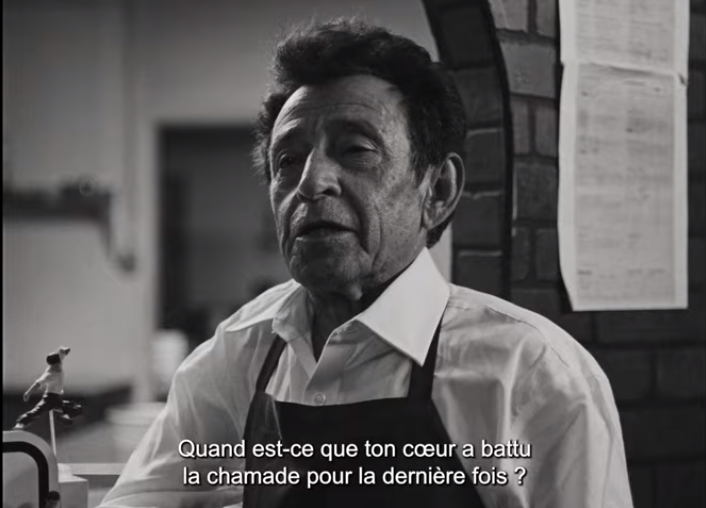

mais il reviendra, bien sûr – alors, sa femme invite sa mère à venir, voir comment elle a réussi – enfin par mari interposé c’est vrai : des bijoux, des beaux tissus, des vêtements de prix – et en effet, sa mère est ébahie par tant de richesses et de réussite, il y a bien quelque chose dans les bruits qu’on entend au loin, il y a quelque chose, d’inquiétant ? d’étrange ? – une merveille que cette maison pourtant, et ce repas, et ces enfants, une merveille et montant se coucher dans la chambre d’ami.es, elle s’endort pour de beaux rêves.

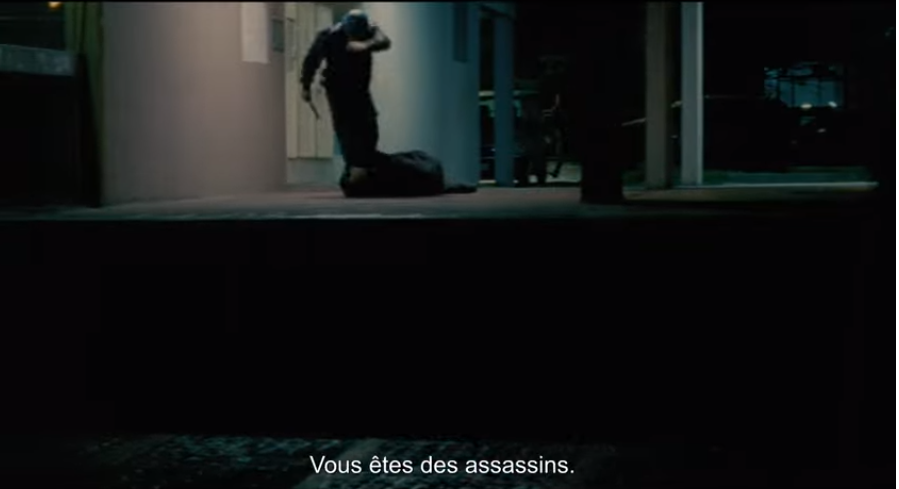

Il fait nuit, mais elle n’est pas noire

Alors, se levant, tirant un peu le rideau occultant, il y a comme une nimbe, orangée mais qu’on ne discerne que mal, lointaine, derrière la maison, au loin

Aussi, parfois quelque chose comme une fragrance

Le lendemain, la mère s’en va. Et sa fille cependant heureuse, toujours, heureuse, attend le retour de son mari, au jardin poussent des fleurs aux couleurs vives et gaies

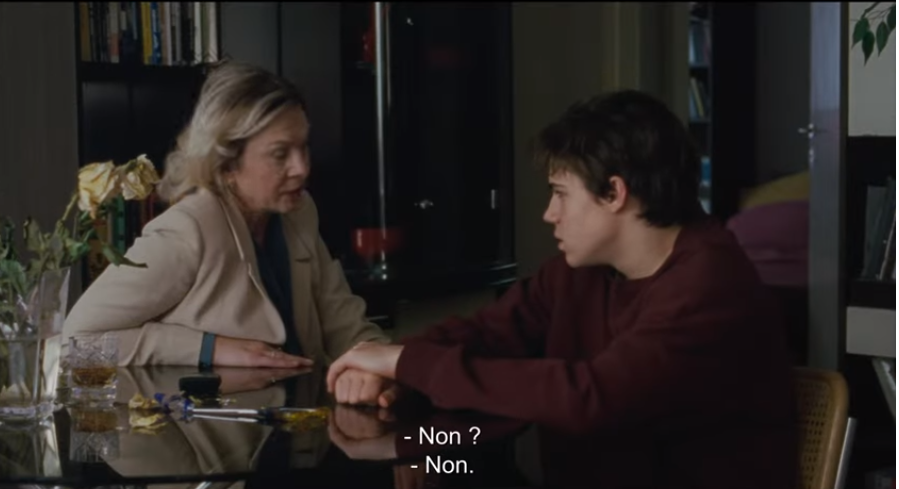

la question, ou le problème ou la suite c’est : qu’est-elle devenue ? et leurs enfants

quel est leur avenir

sur La Zone d’intérêt (Jonathan Glazer, 2023) grand prix Festival de Cannes 2023, prix Fipresci (à égalité avec Les Colons (Felipe Galvez, 2023) et Levante (Lillah Halla, 2023)) décerné par la critique cinématographique internationale – inspiré (de loin) du livre homonyme de Martin Amis – lui-même romançant la vie de Rudolf Höss commandant du centre de mort d’Auschwitz (aka Oświęcim de nos jours) .

Dans le role de la femme du du commandant du centre, Sandra Hüller; dans celui du commandant Christian Friedel